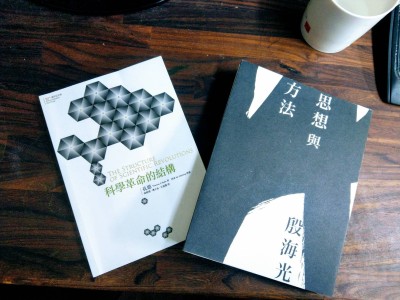

殷海光是我尊敬的學者,他在1964年出版的《思想與方法》,我比擬了《科學革命的結構》。1964年,台灣沒有甚麼研究方法的書,45歲的殷海光談到了維也納學圈(抱歉,殷海光翻成維也納學派,英文是The Vienna Circle (German: Wiener Kreis),我還是稱呼學圈比較恰當))的邏輯經驗論(logical empiricism),包含了「邏輯經驗論導釋」和「邏輯經驗論」的再認識,風靡一世。但是,1962年孔恩出版的《科學革命的結構》,其中顛覆了維也納學圈的邏輯經驗論,同時,也顛覆了波普爾的證偽主義(falsificationism),孔恩當年是40歲。我很好奇的是,台灣在1960年代,距離國際理論的時間差,差距有多少年呢?當然,殷海光這一本書,前後寫作跨距十年(1954-1964年),他的理論受限於當代的壓迫,受限於研究的時代侷限,並且當年台灣資訊封閉,似乎差距美國最新理論很多年。我們將當代一本一本的書,翻出來看,才知道時間差距甚大,理論銜接有時間差的問題。以中文書翻譯為例,1962年孔恩出版英文的《科學革命的結構》,1980年中國大陸上海科學技術出版社出版了《科學革命的結構》,翻譯得不是很好;但是,台灣要到1989年才由程樹德、傅大為、王道還、錢永祥幾位學者翻譯《科學革命的結構》,由遠流出版社出版。到了2017年的版本由程樹德、傅大為、王道還翻譯《科學革命的結構》(三版),不見學者錢永祥。此外,大陸和台灣翻譯譯本大不相同,台灣翻成典範,大陸翻成範式;台灣翻成常態科學,大陸翻成常規科學。

殷海光是我尊敬的學者,他在1964年出版的《思想與方法》,我比擬了《科學革命的結構》。1964年,台灣沒有甚麼研究方法的書,45歲的殷海光談到了維也納學圈(抱歉,殷海光翻成維也納學派,英文是The Vienna Circle (German: Wiener Kreis),我還是稱呼學圈比較恰當))的邏輯經驗論(logical empiricism),包含了「邏輯經驗論導釋」和「邏輯經驗論」的再認識,風靡一世。但是,1962年孔恩出版的《科學革命的結構》,其中顛覆了維也納學圈的邏輯經驗論,同時,也顛覆了波普爾的證偽主義(falsificationism),孔恩當年是40歲。我很好奇的是,台灣在1960年代,距離國際理論的時間差,差距有多少年呢?當然,殷海光這一本書,前後寫作跨距十年(1954-1964年),他的理論受限於當代的壓迫,受限於研究的時代侷限,並且當年台灣資訊封閉,似乎差距美國最新理論很多年。我們將當代一本一本的書,翻出來看,才知道時間差距甚大,理論銜接有時間差的問題。以中文書翻譯為例,1962年孔恩出版英文的《科學革命的結構》,1980年中國大陸上海科學技術出版社出版了《科學革命的結構》,翻譯得不是很好;但是,台灣要到1989年才由程樹德、傅大為、王道還、錢永祥幾位學者翻譯《科學革命的結構》,由遠流出版社出版。到了2017年的版本由程樹德、傅大為、王道還翻譯《科學革命的結構》(三版),不見學者錢永祥。此外,大陸和台灣翻譯譯本大不相同,台灣翻成典範,大陸翻成範式;台灣翻成常態科學,大陸翻成常規科學。

孔恩在《科學革命的結構》說,1780年一幫搞電的人開始寫短文,登在期刊上,沒有人再寫書了;孔恩說,「寫書不但不能增進專業聲望,反而造成損害」。五十多年之後,Google在人類曾經撰寫圖書的引用率來說,《科學革命的結構》這一本書,全世界排名第一。他又說,「常態科學(normal science)有一種內在的機制,當典範(paradigm)失效,自動解放原來先前典範對研究的限制。在此時,不但科學家的行為改變,他們研究的問題也隨之改變」。孔恩認為,「治療癌症的方法或設計維持永久和平方案,通常都不算是謎,主要是因為它們根本無解」。但是到了2018年,治療癌症的藥方,已經開始有解了。所以孔恩解謎的典範轉移,到了2018年,已經推翻了他自己原來事先在1962年設計的設想:「癌症無解」。 在孔恩看來,典範不是規則,不是觀點,不是信念(台灣遠流版王道還翻譯commitments為「信念」,傅大為翻譯commitments為「信守態度」;但是我們經常說信念是belief,態度是attitude。commitment很難翻譯,有忠誠、投入、奉獻、承諾、保證、諾言之意),不是共識,也不是理論。典範包含了規則、觀點、信念、共識、方法、標準、理論,以及世界觀(world view)。他並沒有針對典範進行定義。他說,「工具典範包含儀器的設計、操作、實驗的設計,以及對結果的詮釋。」其他的典範,任君詮釋。

孔恩又說,「學生接受書上所說理論,是老師和教科書的權威所導致的,而不是基於支持這個理論的各種證據所來的。學生沒有別的選擇嗎?他們有足夠的需要來判斷嗎?教科書中的應用範例,不是理論的證據。範例是讓學生藉著學習這個科目所用的。」如果應用範例當作證據,那麼因為教科書沒有提到其他可能的解釋理論,沒有討論目前學者不能應用典範所解決的難題;那麼,難題越來越多,違反理論所產生異例的結果,也是越來越多。孔恩認為,「這些異常現象,讓『常規科學』(我這裡用大陸翻譯的術語)研究的規則和限制,就開始越來越放鬆了。」也就是,你再也不能用原有的理論,拘限年輕學者提出的異例了。

我在2018年的書《人文社科研究方法》談到下面一段說法,我引用了2017年和學生在臉書(Facebook)中討論的研究事項。我建議學生,「初步有構想了,這是很重要的突破,也就是模型的修正。」「在研究中,經常會碰到困境,但是很重要的一環,就是山不轉,路轉,路不轉,人轉。因為理論是死的,當理論不轉,可以從修正模型中轉。模型不轉,可以修正我們的思惟。因為人是活的。我們要讓理論和模型為我們所用,我們不要被理論和模型綁死。」「所以,在社會科學中,我們的研究生一直在做典範轉移的工作。」「記住,不是只有學者才在做這個典範轉移工作,大家有可能都是未來的學者。所以,研究和前人的理論和模型相同,蠻好的;研究和前人的理論和模型不太相同,也蠻好的;只要說明出為甚麼要修正理論,理論修正之後,依據了的理論是甚麼?這也是文獻回顧中的根據。當有迴圈出來的時候,集體討論和集體意識都會出現,思考出解決問題的模式,這也是社會科學中,很重要的一條思考解決問題之路。」

在2017年的時候,我坦承我沒有看過孔恩《科學革命的結構》的原書,我也不知道他提出過典範轉移(paradigm shift),是因為「一群科學社群的成員」集體產生的知識蛻變。這個想法,很不「物理」,很「社會心理」,也很「社會科學」。但是,我在今年(2018年)每次讀到孔恩《科學革命的結構》「典範轉移」的學說,就很想套到社會現象/社會科學的現象。我這麼做,一定會被孔恩罵。他一定會說,我們不要將他的學說亂搞。當然,在學說中,最重要的是典範轉移(paradigm shift)。我每次想到台灣翻譯成「典範」,不翻成中國大陸俗不可耐的「範式」;就會想到文天祥的《正氣歌》的用典和書卷氣:「哲人日已遠,典型在夙昔。風簷展書讀,古道照顏色。」

蘇軾《念奴嬌 赤壁懷古》也說了:「大江東去,浪淘盡,千古風流人物」。古人都是今人的典範(paradigm)吧!但是,這些都需要一代接一代,但是一代一代「不一定」要相傳!長江後浪推前浪!一代一代都有風雲之人,而且,不一定要嫡系相傳。因為,典範轉移(paradigm shift)中,不乏基因漂變(genetic drift)。當一種學問可以歷經五十多年,依舊在21世紀的今天,為人所討論。而且,這一種討論,甚至產生了隔代繁衍,並且在不同的領域,繼續發揚光大。我們感受到《科學革命的結構》已經自行繁衍到許多領域,同時也知道了這五十多年間,東西方的學術界發展過程的脈絡和重點,重新感受到知識革新和創意的元素,也瞭解了典範轉移(paradigm shift)的過程和時間序列。典範轉移不是僅止於科學革命的「結構」,這也是一種從過程量變,到了結構質變的時間變異吧!